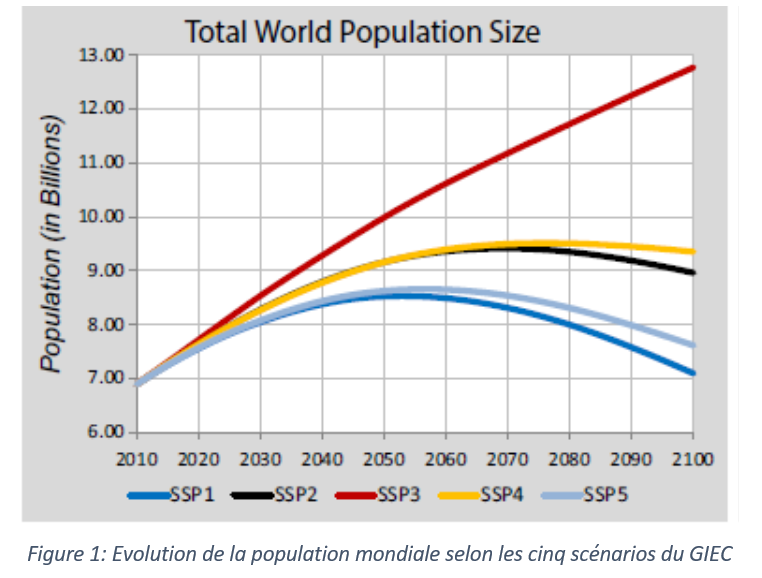

Nous n’échapperons pas à 40 années très difficiles, l’éclaircie ne pourra venir qu’après. Les plus anciens d’entre nous ont connu les « trente glorieuses », qui n’ont pas été heureuses pour tous, mais ont été marquées par une forte croissance économique entre 1945 et 1975. Dans les décennies qui ont suivi, nous nous sommes rendu compte que beaucoup de choses commençaient à aller de travers, mais les idéologies productivistes se sont imposées. N’ayant pas su réagir à temps, nous sommes partis aujourd’hui pour quarante années difficiles, pour ne pas dire quarante ans de malheur. Nous ne pouvons pas y changer grand-chose, et nous allons devoir faire le gros dos, mais nous pouvons préparer des années plus heureuses au-delà de 2060, à condition de nous en occuper dès maintenant. Ce sont surtout les deux scénarios SSP1 et SSP5 du GIEC qui conduisent à une décroissance importante de la population après 2060, se situant à peu près au niveau de 2010. Ces deux scénarios apparaissent alignés avec les visions politiques généralement mises en avant par l’Union Européenne et certaines ONG, d’une part, et par les Etats-Unis et certains industriels, d’autre part. Il s’agit dans le premier cas, celui du SSP1, d’un développement « durable », et dans le second cas, le SSP5, d’un développement basé sur les combustibles fossiles.

0 Commentaires

Laisser un réponse. |

AuteurMarc Gillet Archives

Octobre 2019

Catégories |

Flux RSS

Flux RSS