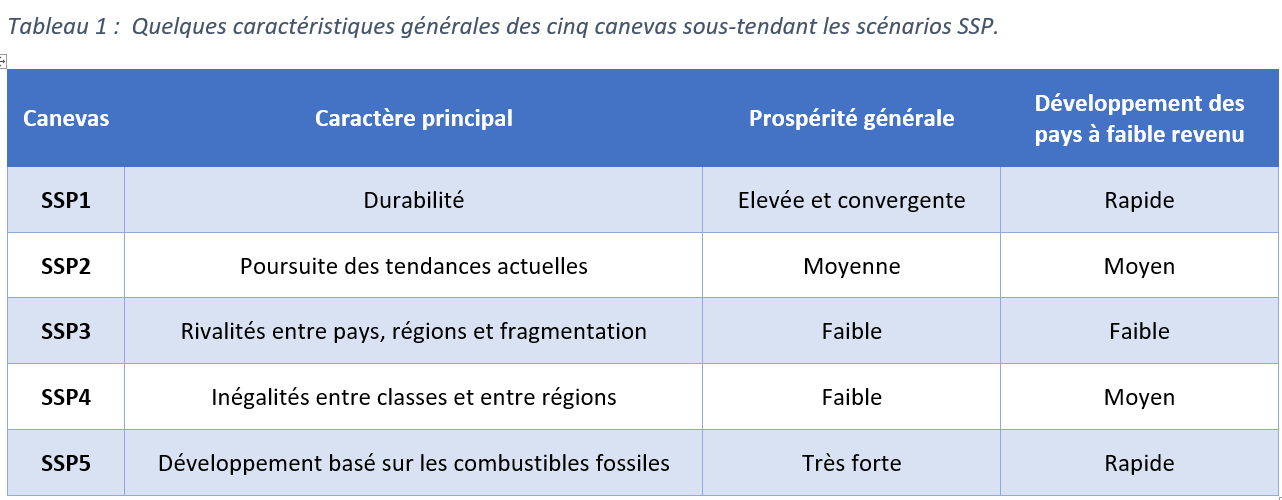

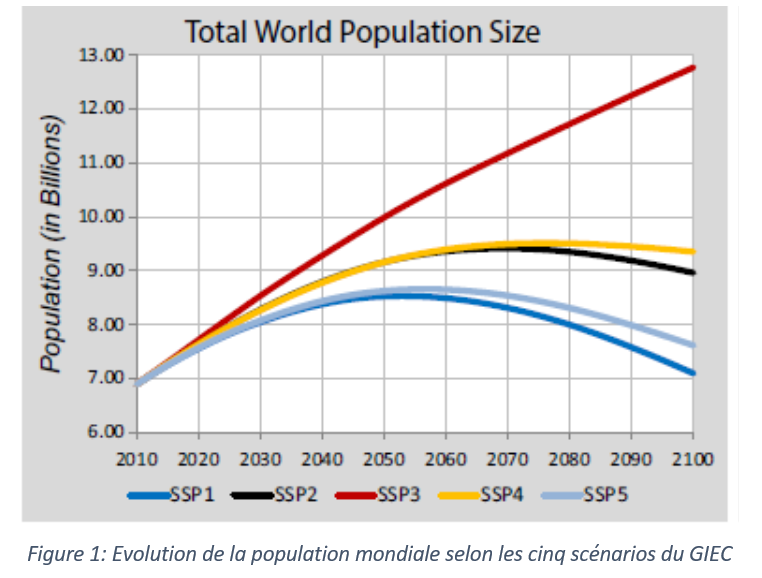

Depuis son premier rapport d’évaluation publié en 1990, le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) présente des descriptions de ce que pourraient être les changements climatiques, leurs causes et leurs conséquences, généralement jusqu’à l’année 2100, sous forme de scénarios, c’est-à-dire de courbes illustrant l’évolution en fonction du temps de tel ou tel paramètre, comme les émissions de gaz carbonique ou la température moyenne à la surface du Globe. |

AuteurMarc Gillet Archives

Octobre 2019

Catégories |

Flux RSS

Flux RSS