Les écologistes ne peuvent plus agiter l'épouvantail du nucléaire en ce moment, puisqu'à la suite de leur activisme de ces dernières décennies nous sommes maintenant en passe de manquer d'électricité cet hiver, à cause du manque d'investissement et d'entretien dans ce domaine ces dernières années. Il leur faut d'autres épouvantails pour effrayer et mobiliser le bon peuple. Peu importe que les bassines soient un vrai sujet ou pas, il y a du pour et du contre. Si la présence des bassines est locale et visible, on n'est pas même certains si on en croit le BRGM que leurs impacts soient nécessairement négatifs. En tout cas la présence des bassines ne risque pas de conduire à une catastrophe nationale comme cela a été le cas pour l'opposition au nucléaire. C'est typiquement une attitude politicienne, alors que l'écologie devrait conserver sa pureté d'intention en se fixant des objectifs beaucoup plus élevés.

0 Commentaires

Une idée m'est venue en relisant le Nouveau Testament. Comme je n'ai pas vu cette idée circuler jusqu'à présent, je la partage. Qu'en pensez-vous?

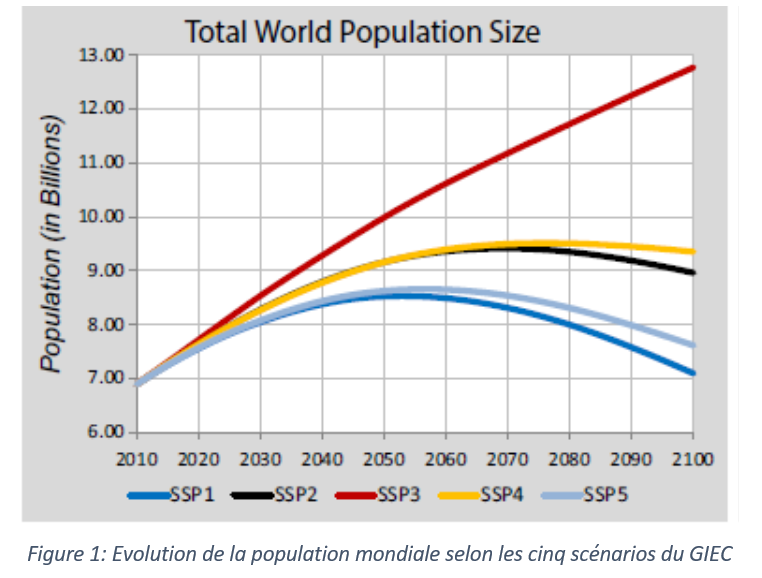

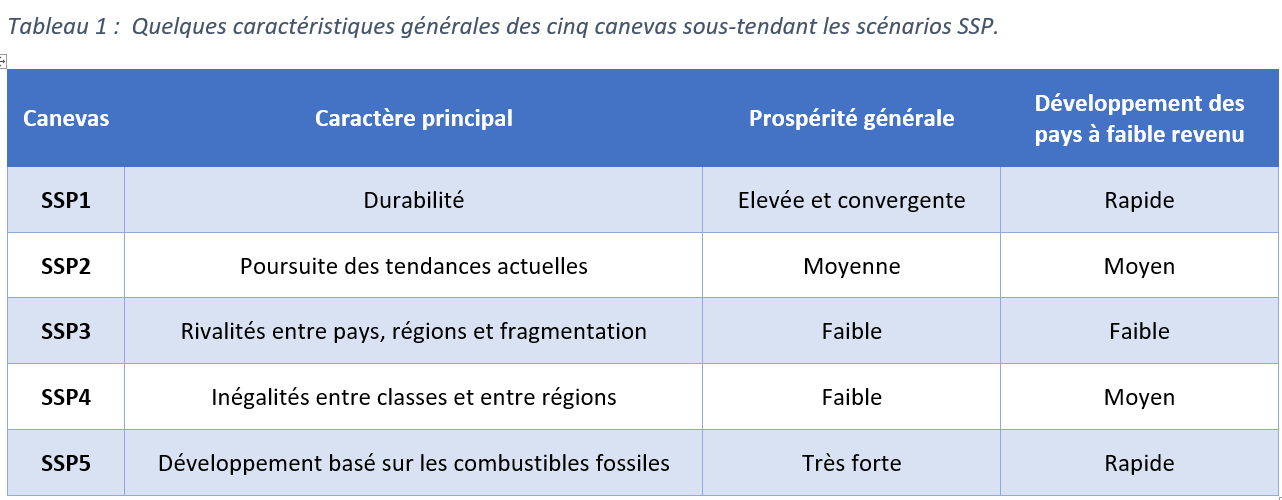

Nous n’échapperons pas à 40 années très difficiles, l’éclaircie ne pourra venir qu’après. Les plus anciens d’entre nous ont connu les « trente glorieuses », qui n’ont pas été heureuses pour tous, mais ont été marquées par une forte croissance économique entre 1945 et 1975. Dans les décennies qui ont suivi, nous nous sommes rendu compte que beaucoup de choses commençaient à aller de travers, mais les idéologies productivistes se sont imposées. N’ayant pas su réagir à temps, nous sommes partis aujourd’hui pour quarante années difficiles, pour ne pas dire quarante ans de malheur. Nous ne pouvons pas y changer grand-chose, et nous allons devoir faire le gros dos, mais nous pouvons préparer des années plus heureuses au-delà de 2060, à condition de nous en occuper dès maintenant. Ce sont surtout les deux scénarios SSP1 et SSP5 du GIEC qui conduisent à une décroissance importante de la population après 2060, se situant à peu près au niveau de 2010. Ces deux scénarios apparaissent alignés avec les visions politiques généralement mises en avant par l’Union Européenne et certaines ONG, d’une part, et par les Etats-Unis et certains industriels, d’autre part. Il s’agit dans le premier cas, celui du SSP1, d’un développement « durable », et dans le second cas, le SSP5, d’un développement basé sur les combustibles fossiles.

Depuis son premier rapport d’évaluation publié en 1990, le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) présente des descriptions de ce que pourraient être les changements climatiques, leurs causes et leurs conséquences, généralement jusqu’à l’année 2100, sous forme de scénarios, c’est-à-dire de courbes illustrant l’évolution en fonction du temps de tel ou tel paramètre, comme les émissions de gaz carbonique ou la température moyenne à la surface du Globe. |

AuteurMarc Gillet Archives

Octobre 2019

Catégories |

Flux RSS

Flux RSS